I contenuti del Centro Studi sono curati da Stefano e Renata Garofano

2023 - 2025 © Centro Studi Severino Garofano - Privacy Policy - centrostudi@severinogarofano.it

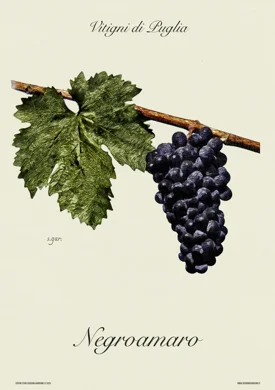

NEGROAMARO

Sinonimi ufficiali: NEGRO AMARO, NERO AMARO

Il Negroamaro è un vitigno a bacca nera autoctono del Sud Italia, con una presenza radicata soprattutto nel Salento. Le sue origini esatte rimangono incerte, nonostante ricerche storiche e genetiche. Sebbene una tradizione lo colleghi all'arrivo dei coloni greci, non vi sono prove documentali definitive a supporto di questa ipotesi, e studi genetici non hanno trovato corrispondenze in Grecia o nell'Illiria. Tuttavia, analisi genetiche recenti suggeriscono una parentela con il vitigno Maiolica (alias Gallioppo), con un genitore ancora sconosciuto.

Il nome Negroamaro, nelle sue varianti dialettali come niuru maru, deriva molto probabilmente dalle sue caratteristiche principali: il colore nero-bluastro intenso degli acini e il tipico retrogusto amarognolo del vino, dovuto alla sua ricchezza di tannini. Alcuni studiosi suggeriscono anche una possibile derivazione dalle parole latina niger e greca mavros, entrambe significanti "nero".

Denominazioni in cui è ammesso:

DOC: Alezio, Brindisi, Copertino, Galatina, Gioia del Colle, Leverano, Lizzano, Matino, Nardò, Negroamaro di Terra d'Otranto, Rosso di Cerignola, Salice Salentino, Squinzano, Terra d'Otranto

IGT: Daunia, Murgia, Salento, Puglia, Tarantino, Valle d'Itria

Catalogo Nazionale delle Varietà di Vite:

Codice: 163

Data di ammissione al Registro: 25/05/1970

Gazzetta ufficiale: G.U. 149 - 17/06/1970

Leggi la scheda sul sito ufficiale

Il grappolo è di media dimensione, a forma conica, serrato; acino di media grandezza, ellissoide con buccia spessa, consistente, di colore nero-rossastro; polpa succosa, a sapore neutro, dolce in qualsiasi modo vinificato dà origine sempre ad un succo di colore roseo con prevalenza di cromofori gialli.

Matura tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre.

Il vino ha varie tonalità, dal rosso rubino al granata, con una piacevole vena amarognola.

Storicamente, il Negroamaro è stato coltivato prevalentemente in Puglia, con una maggiore concentrazione nel Leccese e nel Brindisino. Nel XIX secolo, era spesso utilizzato come vino da taglio per conferire colore, alcol e struttura ad altri vini, in particolare per il mercato del Nord Italia e per l'esportazione in Francia. Dopo la crisi fillosserica, il Negroamaro fu ampiamente utilizzato per la ricostruzione dei vigneti.

Nel corso del XX secolo, si è assistito a una progressiva valorizzazione del Negroamaro per la produzione di vini rossi e rosati di qualità, spesso vinificati in purezza o in uvaggio, in particolare con la Malvasia Nera. Il Negroamaro è considerato il vitigno principe per la produzione del tipico rosato del Salento. A partire dalla seconda metà del Novecento, etichette innovative hanno dimostrato il potenziale del Negroamaro per produrre vini rossi strutturati, eleganti e longevi, segnando un vero e proprio "rinascimento" per questo vitigno.

Attualmente, il Negroamaro è presente in numerose Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) pugliesi. Le sue uve vengono utilizzate per produrre una vasta gamma di vini, dai rossi intensi e tannici ai rosati freschi e fruttati, dimostrando una notevole versatilità.

VITIGNI DI PUGLIA

I contenuti del Centro Studi sono curati da Stefano e Renata Garofano

2023 - 2025 © Centro Studi Severino Garofano - Privacy Policy - centrostudi@severinogarofano.it